Le pain se lève : du pétrissage à la miche

Le pain se lève : du pétrissage à la miche

Fraîchement sorti du fourneau de création de l’ONF, Le pain se lève (Bread Will Walk), un court métrage écrit, réalisé et animé par Alex Boya, a été présenté en première mondiale à la Quinzaine des cinéastes à Cannes, le 22 mai 2025. La prémisse et l’esthétique du film ont piqué la curiosité de bien des cinéphiles et amateurs et amatrices d’animation.

Rédigé par la productrice Jelena Popović, ce billet de blogue offre un avant-goût de la recette unique concoctée par Boya et l’équipe de l’ONF pour conférer à sa plus récente fournée sa saveur distinctive.

La genèse

Tout a commencé avec le roman graphique The Mill, que Boya a achevé en 2018. Après son précédent film, Turbine (2018), il était naturel pour Boya de poursuivre dans l’univers qu’il avait créé pour cette œuvre, qui tournait elle aussi autour de l’emprise d’un objet mécanique. Turbine, notre première collaboration comme productrice et réalisateur, a cimenté l’opinion que je m’étais faite de Boya en 2012, lorsque j’ai découvert son œuvre en examinant des projets d’étudiants et étudiantes de l’Université Concordia : il est l’un des plus jeunes maîtres du surréalisme dans l’animation d’aujourd’hui.

Puis, en 2019, il m’a fait part de son nouveau projet inusité. Nous avons mis un certain temps à lui trouver une place dans notre programmation, mais en mai 2021, j’étais enchantée que Boya revienne s’immerger une fois de plus dans le laboratoire de l’ONF. Cette fois-ci, son fascinant travail de « pétrissage » de l’animation comme support narratif a duré quatre ans ! À quoi a pu ressembler le processus créatif du film Le pain se lève ?

Synopsis et mise en scène

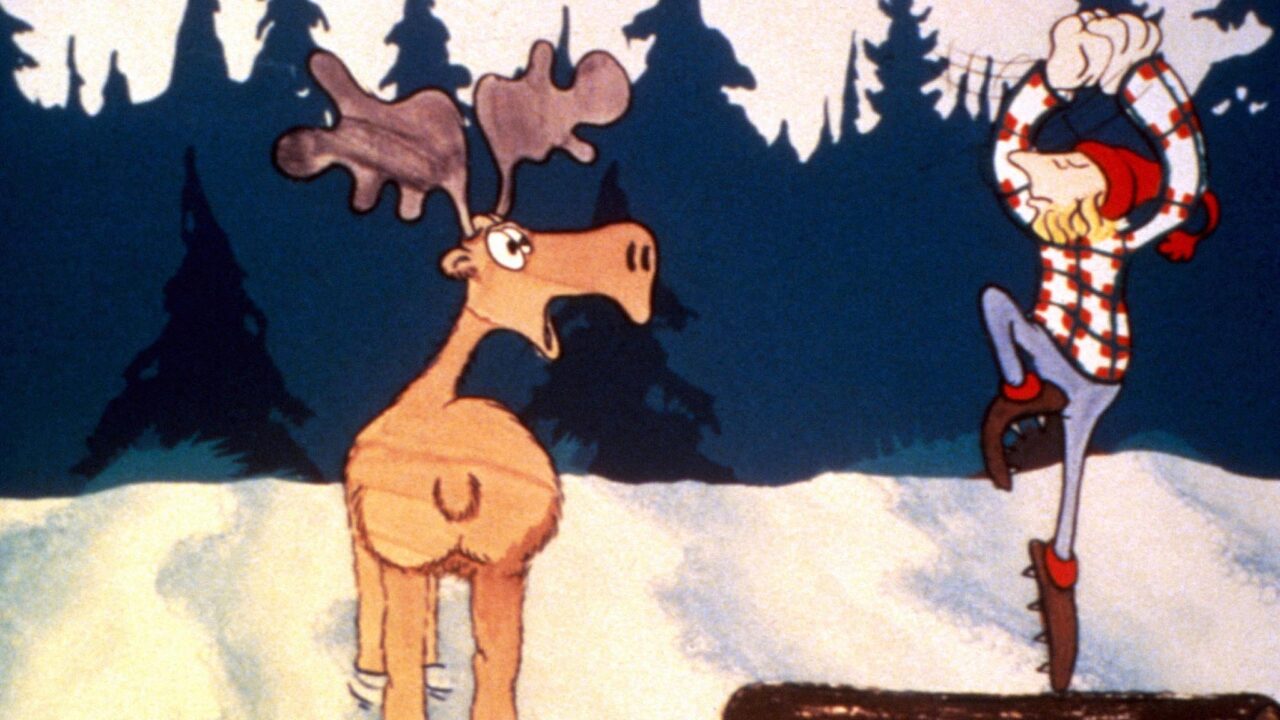

La première difficulté que nous avons rencontrée était de distiller l’univers de The Mill, digne d’un long métrage, en un film d’animation de 10 minutes qui allait devenir Le pain se lève. Dans un monde qui meurt de faim, une sœur dévouée se démène pour sauver son petit frère, miche zombifiée, des griffes d’une horde affamée. L’amour peut-il l’emporter sur la faim ?

Déjà à ce stade précoce, la vision cinématographique chirurgicale de Boya était de déployer le film en un seul plan séquence. Il avait tâté de cette démarche dans certaines scènes de Turbine, où l’univers des personnages se rattache tout autour d’eux dans un constant recadrage de « caméra ». Mais cette fois-ci, Boya m’a époustouflée avec sa fresque haletante de notre époque, où le pain et les jeux virent au désastre et où la magie de l’animation opère dans l’intervalle entre les images, à la manière d’un McLaren.

La levée du rendu visuel

La facture visuelle de la proposition de départ était très proche du style distinctif de Boya : têtes surdimensionnées percées de petits yeux étonnamment pleins de vie et d’émotion, et profondeur illusoire en tons de gris créée par des traits d’intaglio à l’encre sur papier.

Ce procédé traditionnel d’animation dessinée à la main a ensuite été bonifié d’un simple collage de photos de pain.

Mais comment animer une texture qui serait acceptable pour Boya ? Il était catégorique : « Le pain présente une porosité tellement impossible à reproduire que nous devrions nous en tenir à l’original. La texture du pain ne peut pas être simulée. Dans cette optique, pourquoi ne pas essayer l’image par image ? »

Essais d’image par image

Cette partie de l’exploration a commencé par des tests avec des éléments d’animation image par image réalisés à la main et imprimés en 3D.

Nous avons même discuté sérieusement avec Eloi Champagne, qui était alors directeur technique du studio d’animation anglais, pour concevoir un petit four dont l’intérieur serait peinturé pour créer un écran vert et doté d’un squelette d’animation pour capter des séquences d’animation image par image d’un pain qui cuit. Évidemment, le risque d’incendie associé à ce procédé posait problème dans des installations comme celles de l’ONF.

Nous avons dû éliminer l’image par image, et Boya est retourné à ses premières amours : la table à dessin lumineuse.

Animation à l’encre sur papier

Boya a ensuite dessiné la séquence complète d’animation, soit quelque 4000 dessins à l’encre sur papier, pour ce qui allait manifestement devenir un film en plan-séquence. Les dessins ont été numérisés et importés dans Photoshop sous forme de séquence d’images.

Tests avec des environnements 3D

Boya a commencé à s’ouvrir à de potentiels outils et techniques numériques. Après quelques tests rapides avec Unity et des environnements 3D en réalité virtuelle, ces options ont toutefois été jugées inutilement compliquées, et l’animation 2D est apparue comme la voie à suivre.

Collage photo 2D

Boya a ensuite procédé à une phase de segmentation des formes sur chacun des 4000 dessins dans Photoshop, afin de définir les volumes et de distinguer des textures comme la peau, les vêtements, les structures architecturales et ainsi de suite. Les expériences avec les textures 2D ont commencé.

L’étape de collage numérique préliminaire a produit des résultats satisfaisants pour le rendu global du film et, au premier chef, pour les textures de pain.

Toutefois, la cohésion et la densité des séquences photographiques n’étaient pas pleinement en phase avec l’aspect onirique de l’animation dessinée à la main. Le cœur de l’illusion de l’animation était en péril, et McLaren devait froncer les sourcils en nous observant d’en haut. (On sait que son fantôme hante souvent les couloirs de l’ONF, répétant son mantra : « Ce qui se produit entre les images est plus important que ce qui se produit sur les images ! »)

Outils assistés par l’IA

Boya a entrepris de tester des outils assistés par l’intelligence artificielle à partir de codes maison de l’ONF afin de créer certains éléments comme des textures et des yeux. Rapidement, il a constaté les limites de cette esthétique visuelle conventionnelle basée sur des données, dépourvue de l’imprévisibilité d’une authentique création artistique.

Pour reprendre les mots de Boya, « c’était comme greffer des prothèses à mon art. Ce procédé ne comblait pas les attentes stylistiques et ne servait pas la vision artistique. Il finissait toujours par prendre le dessus en régurgitant les probabilités statistiques de ce que je devais dire, au lieu de laisser place à ce que je voulais dire ».

Ces éléments ont plutôt été utilisés comme textures, volumes et références d’éclairage, que Boya a redessinés et repeints image par image.

Phase finale de dessin au trait et de peinture dans Photoshop

Boya a donc consacré les deux dernières années de production à appliquer des interventions image par image, dessinées et peintes à la main, et à sélectionner différents éléments de collage numérique qu’il a superposés, masqués et fusionnés dans Photoshop.

Phase de maillage et de fusion en « glaçage à pâtisserie »

La touche finale a été apportée par Mathieu Tremblay, directeur technique de l’Unité d’animation anglophone de l’ONF, qui a appliqué ce que nous avons appelé un filtre de « glaçage à pâtisserie ». Ce filtre maison a été conçu dans After Effects à partir de rendus intégraux du film créés aux différentes étapes énumérées ci-dessus, qui ont ensuite été superposés, retravaillés par section (traits blancs, traits noirs, grain, etc.), puis refusionnés. Tremblay a également isolé certains niveaux de luminosité et appliqué des flous spécifiques pour obtenir le parfait éclat de « glaçage ».

Conclusion

Au bout de quatre années de boulange, on peut affirmer sans se tromper que le film a grandement profité de la cuisine de création de l’ONF, un laboratoire sans pareil qui favorise l’innovation et l’expérimentation dans les récits contemporains. Dans l’histoire du film, Magret, la jeune fille qui protège son frère de la foule affamée, incarne possiblement l’Antigone de Boya – une Antigone givrée au croisement de Monty Python et de Black Mirror.

Comme une œuvre façonnée par des apprentis boulangers découvrant la science complexe (et capricieuse) de la panification, le film d’animation Le pain se lève est passé par des essais et des erreurs pour perfectionner sa recette secrète. Mais le résultat est d’autant plus saisissant, délicieux et réconfortant. Comme du bon pain. Bon appétit !

Depuis sa fondation par Norman McLaren il y a plus de 80 ans, le studio d’animation de l’ONF est un laboratoire de création exceptionnel où les artistes jouissent de la liberté et des ressources dont ils et elles ont besoin pour innover et prendre des risques. Les cinéastes de l’ONF se sont trouvés à l’avant-garde de pratiquement toutes les avancées réalisées dans la narration animée, de l’animation peinte sur pellicule à la pixillation, en passant par la 3D stéréoscopique, l’animation par ordinateur et bien plus encore. Lorsque l’ONF se plonge dans une nouvelle technologie, elle cherche avant tout à stimuler la créativité et à repousser les limites, en mettant à profit la technologie pour défricher de nouveaux chemins pour toucher les publics au moyen de récits personnels et de visions singulières.