Tesla : lumière mondiale | Entrevue avec Matthew Rankin, cinéaste d’avant-garde

Tesla : lumière mondiale | Entrevue avec Matthew Rankin, cinéaste d’avant-garde

Le court métrage Tesla : lumière mondiale est maintenant accessible sur ONF.ca! Marcel Jean, directeur général de la Cinémathèque québécoise, s’est entretenu avec le cinéaste Matthew Rankin afin de discuter de Nikola Tesla et du processus créatif de son court métrage d’animation. Entrevue avec un cinéaste d’avant-garde sur un inventeur visionnaire.

Tesla : lumière mondiale, Matthew Rankin, offert par l’Office national du film du Canada

Qu’est-ce que représente Nikola Tesla pour vous? Qu’est-ce qui vous a amené à consacrer un film à cet homme plutôt qu’à un autre génie de la science?

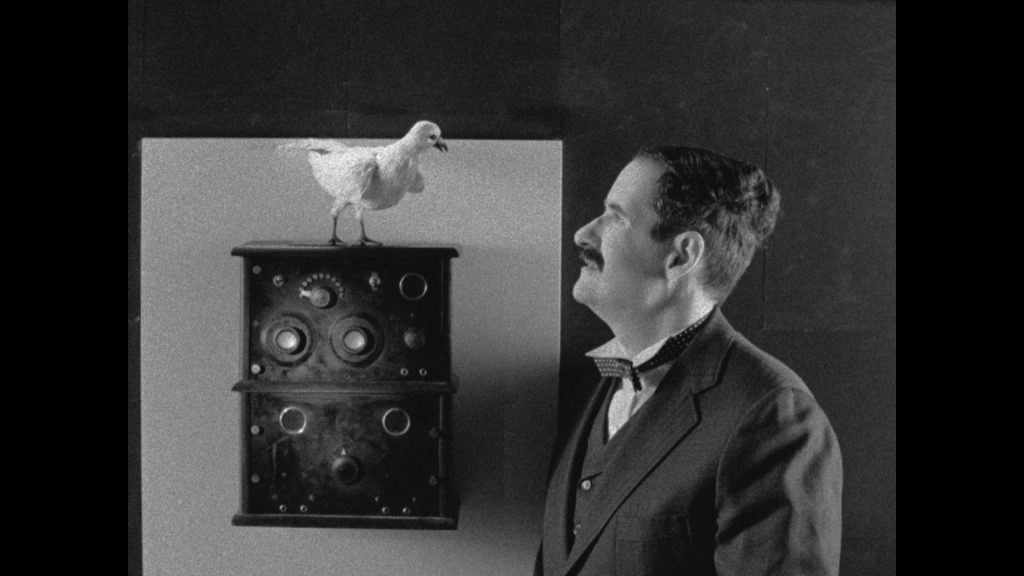

Je suis intéressé par les utopies du 20e siècle qui ont échoué. Nous sommes les héritiers de ces échecs et c’est pourquoi, à mon sens, nous vivons aujourd’hui dans une époque anti-utopiste. L’échec de Tesla est pour moi l’un des plus beaux et des plus tragiques dans l’histoire de l’effort humain. C’était un scientifique idéaliste. Il était convaincu que ses inventions allaient sauver la planète et libérer l’espèce humaine, mais il s’est fait complètement anéantir par les puissances capitalistes de son temps. L’image de Tesla, seul et instable dans sa chambre, avec ses oiseaux et ses idées rejetées, me touchait énormément.

Il y a des moments dans la vie où l’échec devient tellement astronomique et monumental que ça touche presque au sublime, c’est grandiose, extatique. Ma carrière cinématographique — comme ma vie — est continuellement tournée vers ce genre d’expérience.

Votre cinéma s’inscrit dans un rapport très direct à l’histoire. On y croise des personnages historiques, mais ceux-ci sont placés dans un environnement esthétique très singulier, qui n’a rien de réaliste. Comment définiriez-vous votre approche de cinéaste par rapport à l’histoire?

Mon travail se situe dans le minigenre de la « fausse biographie », comme Le Casanova de Fellini ou Naked Lunch de Cronenberg, des films qui transforment avec imagination les éléments factuels sur lesquels ils se basent. Le passé est une muse pour moi. C’est la matière première avec laquelle je m’exprime. Ma formation universitaire porte sur l’histoire du Québec. Maintenant, en tant qu’artiste, je continue mes études avec la même curiosité et la même rigueur que celles qui m’animaient lorsque j’étais à l’université. La différence, c’est que l’artiste n’a pas de devoir scientifique envers le passé. L’historien doit mesurer le passé empiriquement, dresser ses chronologies sans passion, pour arriver à ce que Werner Herzog appelle la « vérité des comptables ». Or, la mise en narration du passé exige une opération artistique, et la « mise en images » du passé est encore plus radicale. J’aime aller dans les particules sous-atomiques de l’histoire et chercher les abstractions, dénicher une vérité qui est plus vraie que la vérité, ce qui est le devoir de l’artiste. Quoique, dans le cas de Tesla, lumière mondiale, je suis assez fidèle aux événements factuels.

On reconnaît dans Tesla : lumière mondiale des références à Hans Richter, à Viking Eggeling… Est-ce que ces références se sont imposées dès l’origine du projet?

Oui. Dans son autobiographie, Tesla nous raconte que, lorsqu’il se trouvait dans un état d’émotion extrême — la peur, le choc, la dépression, l’amour —, ses yeux se remplissaient de formes abstraites et lumineuses. Tesla n’utilise pas le mot, mais je soupçonne qu’il était atteint d’une sorte de synesthésie, un état neurologique où, par exemple, les émotions peuvent se manifester visuellement. Ce détail m’a tout de suite fait penser à la musique visuelle et aux Lichtspielen de Richter, Eggeling, Walter Ruttmann et Oskar Fischinger. Je pense aussi qu’il y a des parallèles spirituels qu’on peut établir entre les artistes de l’avant-garde et un futuriste comme Tesla. L’abstraction radicale appartient autant au monde des sciences qu’à celui des arts. Pour toutes ces raisons, donc, je me sers des iconographies avant-gardistes afin d’incarner et de raconter des moments d’émotion extrême dans la vie de Tesla : son découragement, son amour et, surtout, la crise nerveuse qui a mis fin à sa carrière active en 1905.

Votre cinéma a un caractère très « bricolé ». On y perçoit l’utilisation de techniques anciennes, une confection très artisanale et un assemblage de procédés techniques parfois surprenant. Quelle est votre relation à la technique?

Ma relation avec la technique peut être comparée à la situation du saumon qui, en période de frai, se lance ridiculement contre le courant des rivières. Je suis de plus en plus habité par des images qui sont très difficiles à réaliser, et la possibilité de désastre est extrêmement élevée. Avec chaque projet, je tente de relancer le Hindenburg…

Alors, autant que possible, j’essaie d’éviter toute intervention numérique, car ce serait, pour le genre d’images que je veux réaliser, une sorte de contrefaçon. Soyons clairs : certains de mes meilleurs amis sont des ordinateurs. Mais je les trouve un peu fascistes et psychopathes lorsqu’on fait du cinéma ensemble. J’aime mieux les images qui sont faites à la main, avec toute l’artificialité, l’imperfection et l’humanité que ça implique. J’estime que la plupart des effets spéciaux qui méritent d’être retenus ont été conçus par Georges Méliès et maîtrisés par Karel Zeman. J’essaie donc de toujours tourner sur pellicule et de faire les images dans la caméra.

On parle souvent de vous comme d’un créateur d’images fortes et originales. Or, quand on s’attarde à Tesla : lumière mondiale, on réalise que la trame sonore est aussi extrêmement soignée. Quelle est votre relation au son? Est-ce une zone de création dans laquelle vous vous investissez?

Oui. Beaucoup. De manière obsessionnelle, même. Pour Tesla : lumière mondiale, j’ai eu l’immense bonheur de travailler avec l’artiste sonore Sacha A. Ratcliffe. Son travail est à la fois dark et lumineux, romantique et profondément extra-terrestre. Elle était vraiment la conceptrice sonore parfaite pour Tesla. Très tôt dans notre collaboration, Sacha a « patenté » la réplique d’un instrument radiophonique que Tesla avait inventé. Ça s’appelle le « Tesla Spirit Radio », et ça peut capter et diffuser la sonorité des ondes lumineuses. L’effet est totalement fascinant. Les intensités et les textures du son varient selon les vibrations de la lumière. Sacha a réalisé une bonne partie des ambiances sonores du film avec cette machine bizarre. Alors, c’est un film qui se compose pleinement de lumière, de ses images jusqu’à sa trame sonore.

Quand on connaît le cinéma de Guy Maddin, celui de Deco Dawson, le vôtre, on a l’impression qu’il existe une véritable école de Winnipeg. Quelle est votre perception à ce sujet? Avez-vous le sentiment de continuer à faire partie d’un courant, même si vous travaillez au Québec depuis très longtemps? Comment expliquez-vous l’esthétique singulière que plusieurs films de cinéastes ayant vécu à Winnipeg ont en commun?

Je dirais que l’élément qui réunit les cinéastes winnipégois, c’est surtout un penchant pour l’humour bizarre. La première fois que j’ai eu le sentiment de reconnaître ma ville et ma culture dans un film, c’était en regardant The Big Snit de Richard Condie. D’ailleurs, ce dernier a eu une énorme influence sur ma jeune vie. Lorsque j’étais enfant, je dessinais tout le temps et j’ai eu l’audace d’envoyer mes dessins à Condie — qui n’habitait pas loin de chez moi — et de lui dire à quel point je « tripais » sur son film. Il a répondu en m’adressant un celluloïd original de The Big Snit avec, en plus — et ça, c’est particulièrement rare à Winnipeg —, des mots d’encouragement ! Aujourd’hui encore, je suis très ému par sa générosité. Deco Dawson, pour sa part, m’a payé une Slurpee chez 7-Eleven une fois, il y a quelques années, ce qui était aussi très généreux, surtout venant de lui.

Mais pour revenir à votre question : oui, plusieurs générations de cinéastes à Winnipeg partagent une relation fétiche — à la fois ironique et très sincère — avec les formes éphémères, dégradées, obsolètes du cinéma. Je pense que le phénomène découle directement de la situation particulière de Winnipeg. Il s’agit d’une ville excentrique, totalement exclue du mainstream nord-américain ; une ville qui est loin des centres de pouvoir, qui est systématiquement dénigrée dans l’imaginaire anglo-canadien. C’est une source de frustration profonde pour la Chambre de commerce de Winnipeg, et c’est aussi, je crois, la source de toute l’originalité de cette ville sur le plan artistique. L’idée même de tenter d’imiter un cinéma propre, sophistiqué, normal, revêtu de la dignité spielbergienne, est complètement impensable à Winnipeg. Alors, les cinéastes ont plutôt choisi d’assumer pleinement leur anormalité, de fétichiser et de maîtriser les formes du cinéma qui sont autrement écartées, oubliées, rejetées. Il y a une sagesse créative et une originalité visionnaire là-dedans, et je suis fier de ma ville natale à cet égard. Ça me fait penser à Hubert Aquin qui, dans son essai La fatigue culturelle du Canada français, dit : « Il faut embrasser pleinement et douloureusement la difficulté de notre existence. »

Tesla : lumière mondiale est votre première réalisation à l’ONF. Est-ce que cela a changé quelque chose dans votre manière de travailler?

Je suis habitué à faire mes films dans les bas-fonds sous-humains du court-métrage indépendant, alors travailler à l’ONF était une véritable émancipation pour moi. L’équipement créatif et technique de l’ONF est tel que je pouvais vraiment aller jusqu’au bout de TOUTES mes idées, sans compromis. Cette expérience était aussi, en quelque sorte, ma porte d’entrée dans le monde du cinéma d’animation. Mes films sont normalement hybrides, mais les cinéastes d’animation sont plus proches de l’univers des beaux-arts, alors je me sens vraiment chez moi avec eux. Ce fut donc la découverte d’une nouvelle patrie artistique. Surtout, ça fait très longtemps que j’admire les productions du Studio d’animation français de l’ONF. C’est, à mon avis, un des plus beaux écosystèmes créatifs au monde, et c’était extrêmement inspirant pour moi d’y travailler.

Une entrevue par Marcel Jean