Les bobines perdues de l’Atelier Super 8 du Nunavut : une école de cinéma inuit

Les bobines perdues de l’Atelier Super 8 du Nunavut : une école de cinéma inuit

En matière de cinéma autochtone, défini ici comme des films réalisés par des cinéastes autochtones, l’Office national du film du Canada a eu des décennies d’avance sur les autres institutions nationales de cinéma dans le monde. En effet, l’ONF a produit le premier documentaire autochtone, Ballad of Crowfoot (1968), de Willie Dunn ; le premier film d’animation autochtone, Charley Squash Goes to Town (1969), de Duke Redbird; le premier film expérimental autochtone, Shaman (1973), de Mathew Joanasie ; et le tout premier film de fiction autochtone, Pour Angela… (1993), de Nancy Trites Botkin et Daniel Prouty.

La collection récemment mise au jour de films Super 8 (voir mes billets précédents, ici et ici), réalisés par des cinéastes inuit au cours des années 1970 dans un atelier de Frobisher Bay (aujourd’hui Iqaluit), au Nunavut, vient consolider l’héritage de l’ONF en tant que principal producteur de cinéma autochtone au monde. Elle fait aussi du Nunavut un épicentre du cinéma autochtone au 20ᵉ siècle.

Cette collection, transmise sans génériques ni titres, peut être divisée en trois grandes catégories : les images d’école ; les images de voyage ; et les images d’arts, d’artisanat et de culture.

Images d’école

Quelque six heures de cette collection de bobines portent sur l’éducation et les établissements scolaires. On y trouve des scènes tournées dans une garderie (voir photo ci-dessus), une école primaire, une école intermédiaire et une école secondaire (probablement le Gordon Robertson Education Centre)[ii].

On y voit aussi des courts métrages sur un cours de dactylographie, un cours de menuiserie pour adultes, des bibliothèques scolaires, des entrevues avec des membres du personnel, enseignant et autre, et sur l’aide aux élèves en parascolaire. Une bobine montre même une famille prenant son repas du soir à la maison, après l’école. On y trouve également des images de ski dans une station, ce qui, dans ce contexte, semble constituer une activité parascolaire.

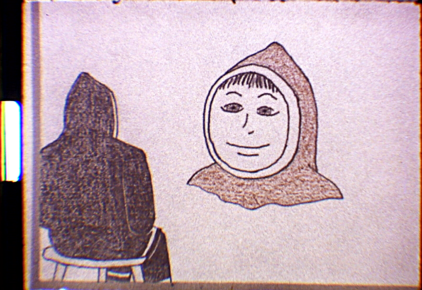

Certaines de ces séquences « scolaires » se concluent par une capsule animée mettant en scène un Inuk qui entre, s’assoit devant un téléviseur et regarde l’écran se transformer en visage (peut-être le sien). Cette capsule peut s’interpréter comme une métaphore de l’ensemble de la production : lorsque les Inuit regardent cette programmation, elle leur renvoie leur propre image.

Images de voyage

Ces bobines contiennent environ six heures et demie d’images documentant divers périples. Les séquences filmées commencent par un repas en plein air dans un décor naturel panoramique, se poursuivent avec une fructueuse expédition de cueillette alimentaire, puis enchaînent avec une traversée rapide en bateau menant à ce qui semble être une visite familiale dans un camp voisin.

Un segment distinct de 12 minutes met en vedette deux garçons qui jouent dehors. Dans une scène, les deux amis lancent des cailloux contre un rocher. La caméra les suit pendant qu’ils explorent les environs, s’assoient au bord d’un lac pour discuter et patauger dans l’eau.

Particulièrement axé sur l’anticipation et sur l’immédiateté dans ce segment, le travail de la caméra suit de près les gestes des garçons. On pourrait interpréter ce style délibéré comme une reconstitution fictionnelle, où le cinéaste évoque une nostalgie de l’enfance en utilisant les enfants comme protagonistes d’une journée ordinaire passée ensemble.

Les images recueillies mettent également en valeur les modes de transport, l’immensité du paysage, les camps inuit et des activités quotidiennes comme le transport de marchandises, la chasse, la pêche et les repas partagés. Ce qui distingue ces séquences, c’est d’abord la démarche stylistique. Contrairement aux films conventionnels qui font usage d’un montage dynamique pour construire le récit, ces bobines font coïncider le temps réel avec le temps à l’écran. Cette technique plonge le public dans les événements au fur et à mesure de leur déroulement — ce qui favorise une conscience aiguë de la durée réelle et des distances parcourues — tout en mettant en lumière la vie quotidienne des Inuit au Nunavut.

Ces images livrent un témoignage à la fois magnifique et unique du Nunavut des années 1970, porté par une maîtrise cinématographique remarquable. Les défis techniques étaient de taille : par exemple, chasser à bord d’une embarcation ballottée par les vagues rend déjà la station debout difficile, sans parler de filmer des images stables avec une caméra Super 8. Malgré cela, la collection renferme près de six heures de séquences exceptionnelles.

Images de réalisations artistiques, d’artisanat et de culture

Cette collection de bobines, d’une durée totale de presque sept heures et demie, est principalement consacrée à la production artistique et culturelle de la communauté inuit, un axe nettement prioritaire pour les cinéastes eux-mêmes. On y trouve un éventail de contenus variés, notamment des entrevues avec des personnalités inuit et des enregistrements de performances artistiques.

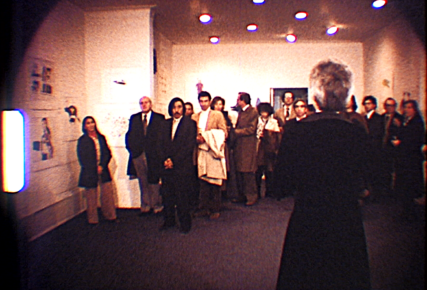

Une part considérable porte sur les arts visuels. Des centaines de minutes ont notamment été tournées dans des coopératives d’artistes, et mettent en vedette des artisanes et artisans au travail et leurs créations achevées. D’autres segments montrent une exposition d’art dans une galerie, une maison privée où sont présentées des œuvres inuit, un reportage sur la lithographie inuit, ainsi que des artistes textiles dans leur atelier. Des séquences filmées dans un musée qui accueille une exposition d’art inuit, incluant des entrevues avec le public, apportent un éclairage supplémentaire.

La collection comprend également des pièces d’une grande valeur artistique. Une œuvre particulièrement intéressante utilise des zooms parmi les immeubles d’une ville ; sans aucune narration, ce recours au seul mouvement de caméra la rapproche du film expérimental. Une autre pièce métacinématographique documente le processus d’enregistrement de musiciens inuit pour une diffusion à la CBC, offrant un regard autoréflexif sur la création médiatique.

Un segment d’une importance historique consacré à Frobisher Press, Ltd. relate la fondation du célèbre Nunatsiaq News (anciennement intitulé Inukshuk), qui a célébré son 50ᵉ anniversaire en 2023[iii]. Ces images offrent un précieux aperçu du processus de production du journal vers 1976 : on y voit le personnel en train d’écrire, d’illustrer, d’imprimer et de distribuer un numéro.

Les séquences filmées dans une coopérative artistique présentent également un intérêt particulier, notamment des entrevues avec des animateurs qui y ont œuvré entre 1972 et 1975. Par exemple, l’image ci-dessus montre Timmun Alariaq, créateur d’une douzaine de films pour le studio Sikusilarmiut de l’ONF, interviewant un artiste inuit. D’autres parties présentent des artistes visuels, dont Itee Pootoogook, dans des segments totalisant plus de 52 minutes. Il est à noter qu’Alariaq paraît souvent à l’écran comme intervieweur, ce qui confirme son rôle de figure dominante du cinéma inuit, aux côtés de Salamonie Pootoogook et de Mosha Michael.

Un patrimoine culturel inestimable : vers une école de cinéma inuit

Selon les dossiers de l’ONF, l’Atelier Super 8 de Frobisher Bay (aussi appelé atelier Nunaksiatmiut, qui signifie « Les gens de la belle terre ») était un espace vaste et bien aménagé. Grâce en grande partie au réalisateur et producteur de l’ONF Wolf Koenig, on y trouvait deux magnétoscopes dans une cabine de mixage munie de moniteurs, d’une console de son, et de tout le nécessaire : projecteurs, écrans, magnétophones, l’équipement d’éclairage, tableaux noirs, bancs d’animation et vaste matériel de tournage et de son.

Les archives de l’ONF indiquent qu’en 1976, l’atelier Nunaksiatmiut a produit du contenu pour ses six premières émissions de télévision, bien qu’aucun titre ni générique ne soient encore disponibles. L’équipe a répondu avec succès à une demande de la CBC en livrant trois émissions avant le 15 janvier 1976. Fait essentiel, il a été convenu la même année que la toute nouvelle Nunaksiatmiut Film Society commencerait à solliciter elle-même des fonds gouvernementaux pour poursuivre sa production. Toujours en 1976, Ann Hanson (journaliste, autrice et future commissaire du Nunavut) a prononcé un discours soulignant la fierté qu’éprouvaient les Inuit à produire leur propre programmation télévisuelle, qui visait à faciliter la vie quotidienne en traitant de thèmes comme la santé, le logement et l’éducation. Elle a aussi évoqué la croissance de la télévision du Service du Nord de la CBC, ainsi que les perspectives offertes par Anik Info, en soulignant l’intérêt de l’atelier Nunaksiatmiut à occuper ces nouvelles plages de programmation. On peut donc affirmer que l’atelier de l’ONF a jeté les bases de la société de production inuit qui a ensuite été créée, également appelée Nunaksiatmiut, et qui a fusionné dans les années 1980 avec l’Inuit Broadcasting Corporation.

La découverte récente de ces bobines inuit impose une réécriture fondamentale de l’histoire du cinéma autochtone. Ces films en Super 8, additionnés à la collection d’animation du studio Sikusilarmiut de Cape Dorset (voir mes billets ici et ici), totalisent plus de 90 films inuit : des œuvres d’animation, expérimentales, documentaires et de fiction. On peut ainsi affirmer que ces collections consacrent le rôle de plaque tournante du Nunavut en matière de cinéma autochtone.

L’ampleur, la cohérence de la vision et la profondeur historique de ce travail démontrent incontestablement l’existence d’une véritable école de cinéma inuit. Espérons que cette collection unique, qui présente le Nunavut comme une société moderne, raffinée et complexe, sera bientôt offerte dans d’autres langues afin d’être diffusée dans le monde entier. Ces films incarnent des expressions, des traditions et des savoirs vivants ; des trésors qui constituent de véritables capsules temporelles pour un peuple entier. En bref, ils forment un patrimoine culturel inestimable, d’une importance historique et culturelle équivalente au Château Frontenac ou aux chutes Niagara !

En cette Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, nous vous invitons à visiter la chaîne Cinéma inuit de l’ONF. Vous pouvez également visionner gratuitement des centaines de films sur notre chaîne Cinéma autochtone, ici.

J’ai toujours été admiratif de l’ONF, et plus j’y travaille et découvre ses films et son histoire, plus mon respect grandit pour les artistes qui ont créé les nombreux joyaux de sa collection.

Bonne découverte !

[i] Même si, pour certains chercheurs, le premier cinéaste autochtone serait James Young Deer, l’identité de celui-ci n’est toujours pas confirmée ; voir : https://www.theguardian.com/film/2010/sep/23/first-native-american-director

[ii] Gordon Robertson Education Centre

[iii] https://nunatsiaq.com/stories/article/yesterdays-news-it-all-starts-with-inukshuk/