Les bobines perdues de l’atelier d’animation du Nunavut : le commencement

Les bobines perdues de l’atelier d’animation du Nunavut : le commencement

Explorons ensemble un des chapitres les plus captivants et les plus complexes du cinéma autochtone à l’ONF : les 58 films réalisés par 13 cinéastes inuit à un atelier établi en 1972 à Kinngait (localité alors connue alors sous le nom de Cape Dorset), sur l’île de Baffin, au Nunavut. Ces œuvres ont été récupérées, restaurées, numérisées et rendues accessibles gratuitement sur onf.ca pour célébrer le Mois national de l’histoire autochtone.

Pictures Out of My Life, Bozenna Heczko, offert par l’ Office national du film du Canada

Je vous invite tout d’abord à visionner un court documentaire réalisé par Bozenna (Zina) Heczko et produit par Wolf Koenig, intitulé Les images de ma vie (1973), qui a aussi été numérisé et mis en ligne ce mois-ci. Selon Koenig, ce portrait de l’artiste inuk autodidacte Pitseolak Ashoona serait le film qui a « tout déclenché » [i], faisant germer l’idée de l’atelier inédit qui a été installé au Nunavut. Élue membre de l’Académie royale des arts du Canada en 1974 et décorée de l’Ordre du Canada en 1977, Pitseolak était l’une des artistes graphiques les plus influentes de Kinngait.

Le premier atelier d’animation du Nunavut : octobre 1972

L’histoire de l’atelier commence en effet lorsque Heczko, Dorothy Eber et Koenig se rendent dans le Nord afin de filmer des scènes en prises de vues réelles pour Les images de ma vie. Le documentaire contient des séquences jamais vues montrant Pitseolak, alors âgée de 67 ans, qui peint dans son domicile au Nunavut. Lors d’une escale à Frobisher Bay, le groupe tombe sur une diffusion de Northern Package de la CBC sur un téléviseur à l’aéroport. Cette émission de quatre heures, créée dans le Sud puis mise en ondes des jours plus tard dans le Nord, présentait des matchs de hockey, des comédies, des drames policiers et du contenu sur les affaires publiques.

Pour Koenig, le décalage est frappant. Dehors, le paysage saisissant de l’Arctique ; sur l’écran devant lui, un monde qui n’a rien à voir avec le Nord : « Je me suis demandé comment les Inuit percevaient cette « réalité » lorsqu’ils regardaient des émissions montrant exclusivement la culture et les enjeux du Sud. Pourquoi les Inuit n’avaient-ils pas accès à la télévision et ne pouvaient-ils pas créer leurs propres émissions, dans leur langue, sur des sujets qui leur tenaient à cœur [ii] ? »

Pour les projets d’animation de l’ONF, Koenig cherchait à produire le travail de cinéastes locaux et d’artistes de Cape Dorset, qui avaient des années d’expérience dans les techniques d’impression et qui créaient déjà des œuvres graphiques remarquables. Aidée d’un interprète, l’équipe de l’ONF est allée à la rencontre de jeunes souhaitant apprendre l’animation. Une fois de retour à Frobisher Bay — et plus tard, à Montréal —, Koenig a obtenu un financement du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, comme il était appelé à l’époque, ainsi que de l’ONF.

En automne 1972, l’Atelier de cinéma d’animation de Cape Dorset est né : un programme de six mois par lequel de l’équipement et des formations techniques étaient fournis à des dizaines d’artistes et de musiciens et musiciennes inuit. Il a jeté les bases de ce qui allait devenir le propre studio d’animation du Nunavut : le Studio d’animation Sikusilarmiut.

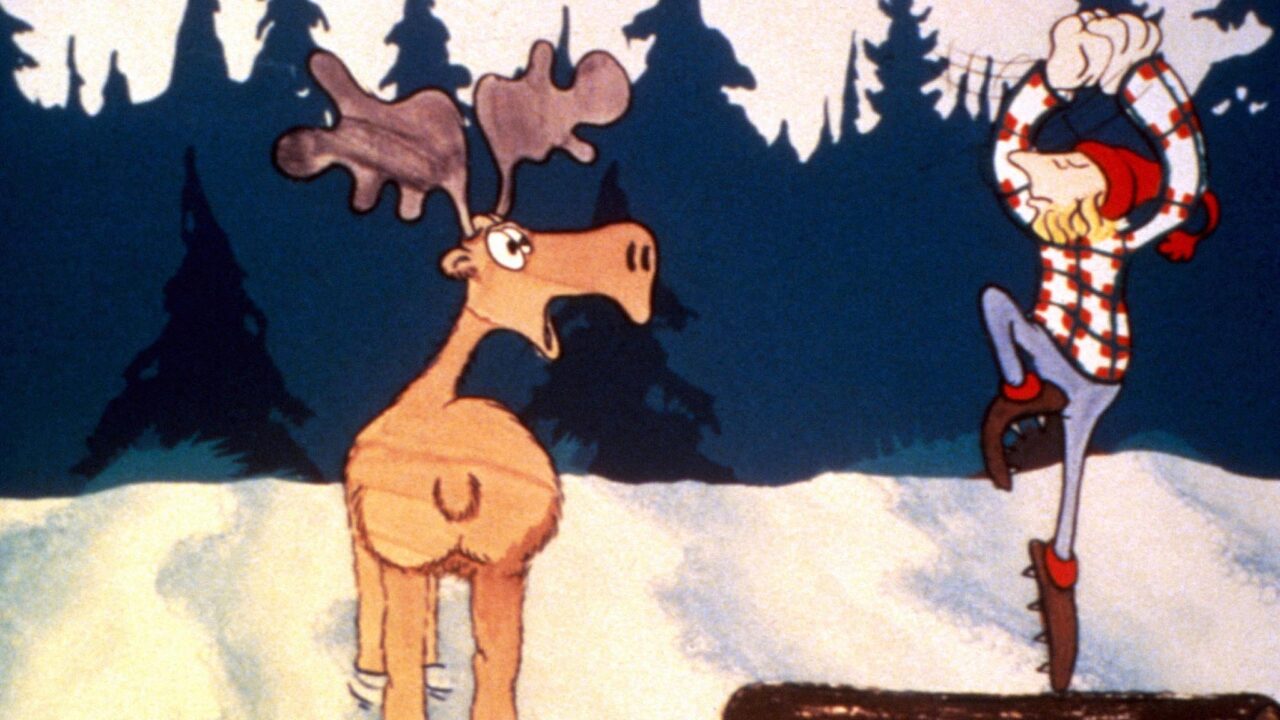

Animation from Cape Dorset, , offert par l’ Office national du film du Canada

Un an après l’Atelier de cinéma d’animation de Cape Dorset, John Taylor, superviseur de l’ONF et producteur du programme, a compilé une sélection de films créés dans le tout nouveau studio d’animation, sous le titre Animation from Cape Dorset (1973). La compilation n’a pas tardé à susciter l’intérêt de la communauté internationale. Elle a en effet été incluse dans la programmation canadienne officielle au Festival de films de Cannes, en plus de remporter un prix en 1972 au festival Animafest Zagreb, l’un des plus grands festivals d’animation du monde, pour ses « formidables découvertes de nouvelles possibilités en matière d’animation ». L’œuvre a également été projetée dans plusieurs autres festivals nationaux et internationaux, et surtout, elle a été diffusée sur la CBC, pour rejoindre le public partout au Nunavut[iii].

Or, les cinéastes n’avaient pas pleinement conscience de la manière dont leur travail était diffusé. Le réalisateur et artiste Salomonie Joe Pootoogook, qui occupait aussi le poste d’administratrice du Studio d’animation Sikusilarmiut, a adressé une lettre à Wolf Koenig au nom du studio. Avec enthousiasme, Koenig lui a fait part de l’accueil élogieux réservé à la compilation en Europe et en Amérique du Nord. Toutefois, malgré ce succès, aucun autre film du studio n’a été officiellement diffusé par l’ONF. Pendant des décennies, Animation from Cape Dorset est demeuré la seule trace du travail accompli au Studio d’animation Sikusilarmiut.

Les bobines oubliées : bobines 1, 2 et 3 de l’Atelier arctique

Les choses ont changé récemment, lorsque j’ai découvert trois pellicules non montées, non numérisées et jamais diffusées, contenant des dizaines de films créés par des cinéastes, musiciens, musiciennes et artistes inuit de l’île de Baffin dont le travail n’a jamais été publiquement reconnu. En comparaison avec Animation from Cape Dorset, une compilation de 18 minutes largement diffusée réunissant 17 films créés par six cinéastes, les nouvelles pellicules dressent un panorama beaucoup plus vaste. Nommées Bobine de l’Atelier arctique 1, Bobine de l’Atelier arctique 2 et Bobine de l’Atelier arctique 3, elles contiennent plus de 50 minutes de film et 42 œuvres d’animation originales créées par 13 cinéastes.

Arctic Workshop Reel 1, , offert par l’ Office national du film du Canada

Parmi les films contenus sur ces pellicules, le travail de Salomonie Pootoogook, de Timmun Alariaq et de Mathew Joanasie se distingue. Pootoogook et Alariaq ont respectivement créé 8 œuvres, alors que Joanasie, avec 12 œuvres, est le plus prolifique. Il faut noter aussi qu’Ishohagitok E. Tugat, qui a participé à la deuxième partie de l’atelier de Cape Dorset, a également créé 8 œuvres, un sommet parmi les cinéastes de cette partie de l’atelier.

C’était la première partie de mon billet sur l’Atelier de cinéma d’animation de Cape Dorset. Suivez ce lien pour en lire la deuxième partie : « Les bobines perdues de l’atelier d’animation du Nunavut : l’héritage ».

Si on considère que ce corpus représente la première Nouvelle Vague de cinéastes du Nunavut — un mouvement défini par sa rupture avec la narration conventionnelle en faveur de l’expérimentation et de l’innovation par des artistes locaux dans un studio de cinéma local —, alors les films de Joanasie, avec leur style abstrait, satirique et expérimental, peuvent être vus comme l’équivalent nordique de l’œuvre de Stan Brakhage dans le cinéma d’avant-garde américain. L’animation novatrice d’Alariaq, fondatrice pour le développement du langage cinématographique du Nunavut, évoque quant à elle l’esprit du réalisateur de la Nouvelle Vague française Chris Marker.

Arctic Workshop Reel 2, , offert par l’ Office national du film du Canada

Ces bobines nouvellement découvertes fournissent une rare occasion de remettre en contexte l’histoire de l’animation au Nunavut. Non seulement elles triplent le corpus connu de films d’animation inuit, mais elles font découvrir au public des cinéastes dont il ignorait l’existence. Plus encore, ces pellicules intégrales préservent le caractère brut et collaboratif qui définissait le Studio d’animation Sikusilarmiut dans les années 1970. Les séquences qu’elles contiennent ne sont pas que du matériel archivé : elles sont le témoignage d’un processus culturel qui doit être reconnu comme une pierre d’assise du cinéma d’avant-garde du Nunavut. Bien que le recueil soigneusement composé par Taylor ait été conservé, ces bobines appellent un effort collectif renouvelé pour restaurer, sous-titrer et présenter en première les œuvres individuelles de chaque cinéaste figurant sur ces pellicules nitrate tombées dans l’oubli depuis longtemps.

Image d’en-tête : Sikusilarmiut (1975), par Peter Raymont

[i] Archives de l’ONF — Programme de films de l’Arctique — Rapport/transcription d’un discours de Wolf Koenig

[ii] Archives de l’ONF — Dossier de film sur Animation from Cape Dorset — Discours public/rapport sur l’Atelier arctique

[iii] Archives de l’ONF — Dossier de film sur Animation from Cape Dorset — Presse

[iv] https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/pitseolak-peter

[v] https://www.aci-iac.ca/fr/livres-dart/la-photographie-au-canada-1839-1989/photographes-phares/peter-pitseolak/